Mitte der dreißiger Jahre waren die zu Beginn des Jahrhunderts gestellten Fragen weitgehend geklärt, an der Chromosomentheorie bestand kein Zweifel mehr. Dies bedeutet aber nicht, daß man sich nicht weiter mit den vorgestellten Methoden und Problemen befassen sollte, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Züchtungsforschung benötigt die Produktion und Selektion neuer Formen. Gerade weil Kulturpflanzen nur unter bestimmten Umweltbedingungen und Anbauverfahren optimal gedeihen, ist es wichtig, Sorten zu züchten, die auch in anderen Teilen der Welt - vor allem in den Entwicklungsländern - kultiviert werden können. Hier ist die Zahl der offenen Probleme noch größer als die der gelösten.

Auch die Bearbeitung der angeschnittenen Probleme der Evolutionsforschung ist bei weitem nicht abgeschlossen. Man hat bislang vorwiegend mit Pflanzen gemäßigter und kalter Zonen gearbeitet. Doch wie sieht es mit den Pflanzen der Tropen aus?

Unabhängig von diesen Problemen stellten sich neue Fragen:

![]() Wie wirkt ein Gen?

Wie wirkt ein Gen?

![]() Was ist ein Gen?

Was ist ein Gen?

![]() Was ist genetische Information, wie und wann wird sie verdoppelt?

Was ist genetische Information, wie und wann wird sie verdoppelt?

![]() Wie wird genetische Information umgesetzt?

Wie wird genetische Information umgesetzt?

![]() Wie steuern Gene die Entwicklung eines Individuums?

Wie steuern Gene die Entwicklung eines Individuums?

Es hat nur wenige Jahrzehnte gedauert, um zu befriedigenden Antworten zu gelangen. Entscheidend waren neue Denkansätze, der Einsatz neuer Methoden sowie die Verflechtung der verschiedensten Teildisziplinen aus Biologie, Chemie und Physik. Eine wichtige Leitlinie bildete die in den vierziger Jahren entwickelte Informations- und Systemtheorie.

Man hatte schon frühzeitig erkannt, daß der Phänotyp das Ergebnis einer komplexen Serie von Reaktionen zwischen Genen, internen und externen Faktoren ist.

Um aber Klarheit über etwa die Bildung eines roten Blütenfarbstoffs zu gewinnen, genügte es nicht mehr, Kreuzungen anzusetzen und die dabei auftretenden Phänotypen zu protokollieren. Vielmehr war es erforderlich, die Farbstoffe zu isolieren und chemisch zu analysieren.

Mitte der dreißiger Jahre fand auch in der Chemie, speziell in der Biochemie, ein Umbruch statt. Anstelle der alten klassischen Methoden setzten sich in steigendem Umfang physikalisch-chemische Verfahren durch. Genannt sei der Einsatz der Radioisotope, der Spektroskopie und der Chromatographie in all ihren Varianten. Gerade letztere erlaubte es, Substanzgemische in ihre Einzelkomponenten zu zerlegen und Verbindungen in Konzentrationen nachzuweisen, die weit unter der Nachweisgrenze konventioneller Methoden liegen.

M. WHELDALE entdeckte 1907, daß die Blütenfarben von Antirrhinum majus durch zwei Gruppen im Zellsaft gelöster Farbstoffe bestimmt werden: den gelben oder gelblichen Flavonen und den roten oder rötlichen Anthocyanen. Er nahm an, daß einander ähnliche Verbindungen zu unterschiedlichen Farbtönungen und die Anwesenheit beider zu Mischfarben führen. Dabei ist die Anwesenheit nicht mit einer ja-nein-Entscheidung gleichzusetzen, denn unterschiedliche Konzentrationen der einzelnen Komponenten führen zu einer Fülle verschiedenster Phänotypen. Die Aufklärung der chemischen Struktur erfolgte erst in den darauffolgenden Jahrzehnten, wobei es sich abzeichnete, daß genetische Veränderungen und Veränderungen in der chemischen Struktur der Farbstoffmoleküle miteinander in Einklang standen.

Einen wesentlichen Schritt weiter kam A. KÜHN durch seine Untersuchungen zur Synthese von Augenfarbstoffen der Mehlmotte Ephestia kühniella. Es sind Derivate (Abkömmlinge) der Aminosäure Tryptophan; mehrere Gene steuern die Bildung des Farbstoffs. Doch der eigentliche Durchbruch und damit der Einstieg in die sogenannte Biochemische Genetik gelang den Amerikanern G. W. BEADLE und A. L. TATUM (Stanford University, Palo Alto / San Francisco) durch ihre Untersuchungen an dem Schimmelpilz Neurospora crassa. Das Mycel dieses Pilzes kann auf einem einfachen, einige Salze und Vitamine enthaltenden Nähragar (= Minimalmedium) kultiviert werden. Durch Röntgenbestrahlung produzierten sie eine Vielzahl von Mutanten, die auf Minimalmedium nicht wachsen, bei Zusatz eines Aminosäuregemisches (oder hydrolysierten Proteins [=Eiweißes]) zum Medium (= Vollmedium) aber zum Wachsen gebracht werden können. Diese Beobachtung erlaubte es BEADLE und TATUM, das Nährstoffangebot gezielt zu variieren, um dem genetischen Defekt auf die Spur zu kommen. Zur Veranschaulichung des Prinzips ein Beispiel: Eine Gruppe von Mutanten benötigte als Zusatz zum Minimalmedium die Aminosäure Tryptophan. Es war schon seinerzeit (in den frühen vierziger Jahren) bekannt, daß sie im Stoffwechsel der Zellen aus Vorstufen entsteht, zu denen Anthranilsäure, Indol und Serin zählen.

Die genetische Feinanalyse ergab, daß einige der Tryptophanmangelmutanten (tryptophanauxotrophe Mutanten) auch nach Zugabe von einem der Zwischenprodukte wuchsen. Die Ergebnisse konnten in ein Schema gebracht werden, aus dem der Biosyntheseweg des Tryptophans ablesbar ist. Biochemiker sagen, daß jeder dieser Schritte durch ein Enzym bewerkstelligt wird und die genetischen Daten eine Beziehung zwischen Gen und Enzym herstellen. Dies wiederum heißt:

Diese Aussage erwies sich als eine der nützlichsten Arbeitshypothesen der letzten Jahrzehnte. Wir werden immer wieder auf sie zurückgreifen und sehen, daß auch sie durch neue Erkenntnisse abgewandelt und eingeschränkt, im Kern jedoch nicht angetastet wurde.

Die großen Vorteile des Versuchsobjekts Neurospora crassa gegenüber allen vorangegangenen (Drosophila melanogaster eingeschlossen) lag einmal darin, daß Mutanten durch gezielte Manipulation des Nährmediums am Leben erhalten werden konnten. Damit konnte die Natur des Defekts aufgeklärt werden. Zum anderen betrachtete man relativ simple Genwirkungen, nämlich primär die Bildung einzelner Aminosäuren.

Für einen unvoreingenommenen Betrachter (und dazu gehörten die Genetiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) schienen die Unterschiede in Blütenfarben einfacher analysierbar zu sein. Für einen Chemiker jedoch ist die Aufklärung von Aminosäuresynthesen naheliegender, weil die Aminosäuren chemisch einfacher als die Blütenfarbstoffe strukturiert sind.

Nachdem dieser Rahmen abgesteckt war, suchte man nach noch einfacheren Versuchsobjekten. Hier boten sich Bakterien und Viren an. Was folgte, fassen wir unter dem Begriff Molekulare Genetik zusammen. Die Zahl der Erkenntnisse über die Struktur und Wirkung der Gene nahm exponentiell zu. Die Mehrzahl der Genetiker der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre befaßte sich mit Mikroorganismen; Pflanzen wurden zeitweilig kaum bearbeitet. Unser Wissen über die molekularen Grundlagen ihres Genoms beruhte anfangs auf Extrapolationen der an Mikroorganismen gefundenen Ergebnisse. Es blieb aber nicht lange bei Spekulationen, viele der Aussagen konnten - Fall für Fall - an pflanzlichen Objekten verifiziert werden.

Das entscheidende Ergebnis hierbei ist, daß die Grundzüge der Speicherung und Expression genetischer Information sowie die wichtigsten Stoffwechselwege bei Mikroorganismen, Tieren und Pflanzen gleich sind. Sie waren offensichtlich perfektioniert, bevor sich die Entwicklungslinien der genannten Organismengruppen trennten.

Dieser Fragenkomplex wurde in zwei Abschnitten beantwortet. Wie schon erwähnt, demonstrierten O. T. AVERY, C. M. MacLEOD und M. McCARTY (1943), daß Desoxyribonukleinsäure (DNS, DNA) in der Lage ist, Eigenschaften von einem intakten Pneumokokkenstamm auf einen defekten zu übertragen und den Defekt auf Dauer zu beheben. Keine andere Molekülklasse ist hierzu fähig.

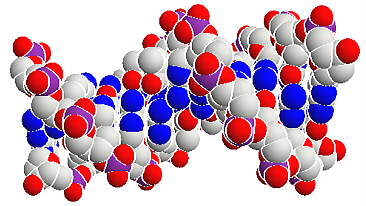

Der zweite Teil der Antwort wurde von Physikern gegeben. Voraussetzung war die Entwicklung der Röntgenstrukturanalyse zur Aufklärung der räumlichen Anordnung von Atomen in einem Molekül. Das Ergebnis ist bekannt: 1953 wurde von J. D. WATSON und F. H. C. CRICK das nach ihnen benannte Modell der DNS - (interaktive Datei) vorgestellt.

Hiervon ausgehend fragte man sich, wie und wann DNS in der Zelle verdoppelt wird. Auch hierauf zwei Antworten:

Jede teilungsfähige Zelle durchläuft einen Zellzyklus, in dem der Interphasezustand in die Gl- , S- und G2-Phase unterteilt werden kann. Während der S-Phase (Synthesephase) wird das genetische Material (die DNS) verdoppelt. In der G2-Phase liegt daher doppelt so viel DNS wie in der G1-Phase vor. Der Nachweis erfolgte cytohistochemisch unter Verwendung eines DNS-spezifischen Farbstoffs (Feulgen-Reaktion) und anschließender photometrischer Bestimmung der Farbintensität, die mit der DNS-Menge direkt korreliert ist. In der G2-Phase sind die Kerne größer als in den vorangegangenen Phasen, weil die Zahl der Chrouatiden pro Chromosomenäquivalent von 1 auf 2 gestiegen ist. Die relative Länge der einzelnen Zellzyklusphasen ist zu ihrer Häufigkeit in einem wachsenden Gewebe direkt proportional. Zellen, die ihre Teilungspotenz verloren haben oder in denen sie für längere Zeit unterbrochen ist, bleiben in einer Gl-ähnlichen Phase (der G0-Phase) arretiert.

Die Verdopplung der Chromatiden geschieht auf sogenannte semikonservative Weise, d.h., ein DNS-Doppelstrang wird in seine beiden Einzelstränge zerlegt. Jeder übernimmt die Aufgabe einer Matrize, und an jedem bildet sich ein neuer Strang. Als Ergebnis erhält man Hybridstränge. Den Beweis hierfür erbrachte J. H. TAYLOR (Columbia University, New York) auf autoradiographischem Wege, durch Verwendung 3H-markierter Vorstufen der DNS. Er zeigte damit, daß die Radioaktivität gleichzeitig in beide Chromatiden eingebaut wird. Sein Versuchsobjekt war Vicia faba. Heutzutage verwendet man statt der Radioisotope spezifische Farbstoffe und kann damit nicht nur eine DNS-Synthese (DNS-Replikation), sondern auch Chromosomenstückaustausche abbilden

Fast alles, was nachfolgend besprochen wird, sind Teilantworten auf

diese Fragen. Biochemisches, physikalisch-chemisches und molekularbiologisches

Wissen bildet die Grundlage; daher ist es wenig sinnvoll, an dieser Stelle

auf Einzelheiten einzugehen. Um die Aussagen in einen richtigen Rahmen

zu stellen, ist es nützlich, sich einige Gedanken über die Informations-

und die Systemtheorie zu machen, zu wissen, was Steuerung und Regelung

ist, welche Größen ein System bilden, wie sie miteinander vernetzt

sein können und wie Störfaktoren verrechnet werden. Der Wissenschaftszweig,

der sich mit derartigen Fragen befaßt, ist die Kybernetik.

|

|